どもです、この世から全てのアナログを駆逐したいけど、キャブ車で超絶アナログなセローちゃんを手に入れて「やっほぉ〜」とか言っちゃってる矛盾界の帝王、さすライダー(@SasuRider0420)です。

いやぁ〜、軽いオフ車って気軽でマジ最高っすね!

ってことで、早速セローちゃんとツーリングに行きたいけど、あれ?そういえばナビもないし、スマホの充電もできないし、最近はドラレコだって必要だし、、、でも、そもそもセローちゃんって電源ないよね?

、、、だったら You 自分で電源作っちゃえば?ウェイウェイ!ってことで、なんと!バイクいじり音痴が「デイトナ D-UNIT」を使って「電源取り出し」にチャレンジしてみましたYO、、、ってなお話のはじまりはじまり〜♪

コンテンツ

デイトナ D-UNITで電源取り出し

今やバイクにガジェットを取り付けるのが当たり前の時代なので、最近のバイクは結構「電源」がデフォで付いてますよね?

もちろん僕のGS号にだって付いてるわけですが、ところが1998年生まれのセローちゃんには当然付いてないわけです(iPhoneすら無い時代ですw)

しかし、僕みたいに「古いバイクでもガジェットを使いたいYO」ってなライダーは一定数存在するので、そこで登場するのが「電源取り出しアイテム」です。

これが調べると結構な数があるので、色々とググった結果、、、僕が辿り着いたのが「デイトナ D-UNIT」です!

D-UNITの特徴

D-UNITはイグニッション連動型の電源、いわゆる「ACC」に本体を繋ぐことで、複雑な配線をすることなく「4つの電源を取れる」という特徴があります。

そもそも僕はセローちゃんにナビゲーション、それからUSB電源、そしてBSM(別記事あり)の3つを取り付けようと思っていたので、となると当然3つの電源が必要なのですが、、、それは調べれば調べるほど、やる気が失せる難易度の配線が必要だと分かり「人生諦めも肝心♪」と綺麗にまとめようとしていたところ、、、Google先生がD-UNITを優しく提示してくれました(きゅん)

例えば「俺っちはナビしか要らないYO、USBがあれば十分だYOチェケラ〜」ってな場合は、1つの電源を作れば良いのですが、これからガジェットが増えるかも?もしくは僕みたいに3つ、いや4つ付けたいYOってなライダーには、D-UNITを超絶おすすめします!

ちなみに今回使ったACC電源オンリータイプ、ACCの他に常時電源付きのタイプ、本体防水タイプの全3種類のラインアップがあります。

D-UNITはバッテリーから直接電源を取るので、最大20Aとなかなかの高出力です!

本体内部には1電源に対して1つのヒューズが割り当てられていて、これを交換して自由にアレンジすることができます(あくまで合計20Aまで)

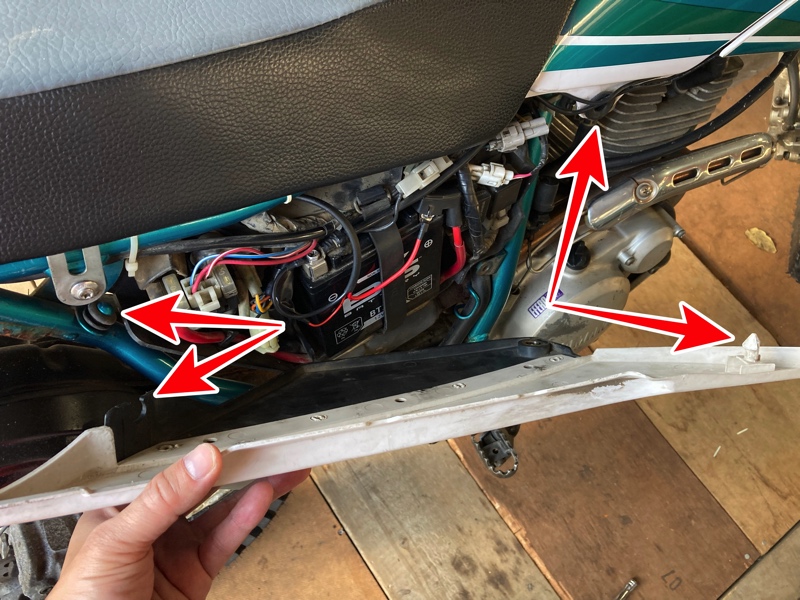

ちなみに本体は雨風を避けるために、シート下スペースなどに収納するのが基本ですが、これが後から詳しく説明しますが、、、セローちゃんのシート下スペースが思った以上に狭かったので、僕としては何処でも取り付け可能な防水タイプの方がおすすめです(僕の失敗を踏み台にしてね)

D-UNITの取り付け方法を解説

恐らくD-UNITの取り付けは、バイクいじりに慣れているライダーなら「うお〜、It’s so easy♪」ってな感じだと思います。

実際、本来なら4つも電源を作ったら、確実に配線が複雑化しますが、、それが本体だけの取り付けで実現できるわけですから、、、でもね、素人にはそれでも難しかったです(苦笑)

なので、ここからの説明は「素人があれこれ試行錯誤しながらやった内容」なので、もしかしたら本来やってはいけないことだったり、不具合がある可能性もあるので、あくまで参考に捉えて下さいYO

ってことで、D-UNITの取り付け手順としては「サイドカバーとシートを外す(セローの場合)→バッテリーに繋いで動作チェック→ACC電源を探す→配線する」以上となります。

サイドカバーとシートを外す(セロー225の場合)

これはあくまでセロー225の場合ですが、バッテリーにアクセスするためには右サイドカバーを、そしてシート下スペースにアクセスする場合は当然シートを外す必要があるのですが、実は左右のサイドカバーを外さないとシートが外せない仕様なので、、、結局は左サイドカバーも脱がす、、、じゃなくて外す必要があります(僕のセローちゃんは女の子です♪)

ってことで、まずは左右のサイドカバーの外し方ですが、これは左右どちらも1つのネジと2ヶ所のストッパーで止まっているので、それを外します。

ちなみにこれから出てくる写真のネジは、セローちゃんを手に入れた時点で純正ネジが舐めきっていたので、、、Myガレージにあった適当なネジです(汗)

左右のサイドカバーを無事に外せたら、今度はその勢いでシートを外します。

シートは左右のフレームに1ヶ所づつネジ止めされているので、それを外して斜め後ろに引き抜くだけですYO

ちなみにどちらのネジもサイドカバーを外さないとアクセスできません(=左右のサイドカバーを外す必要あり)

D-UNITをバッテリーに繋いで動作チェック

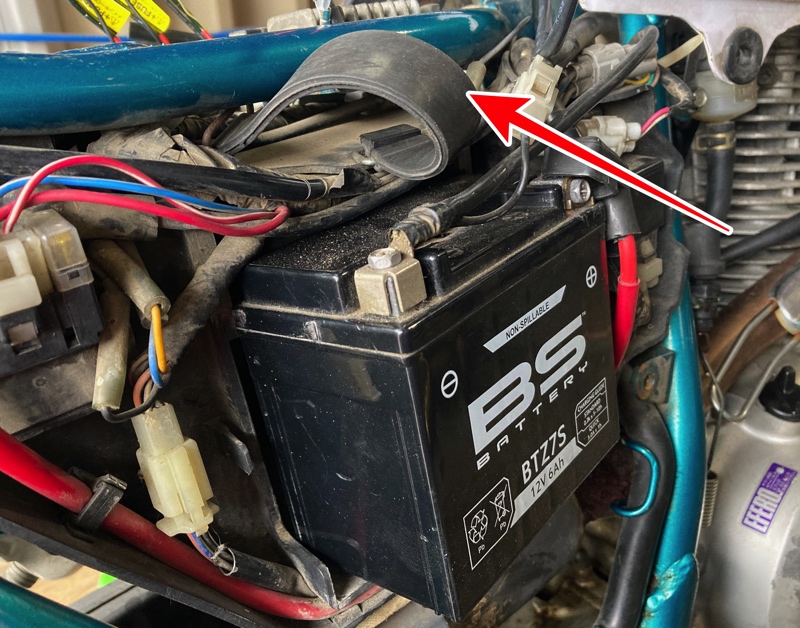

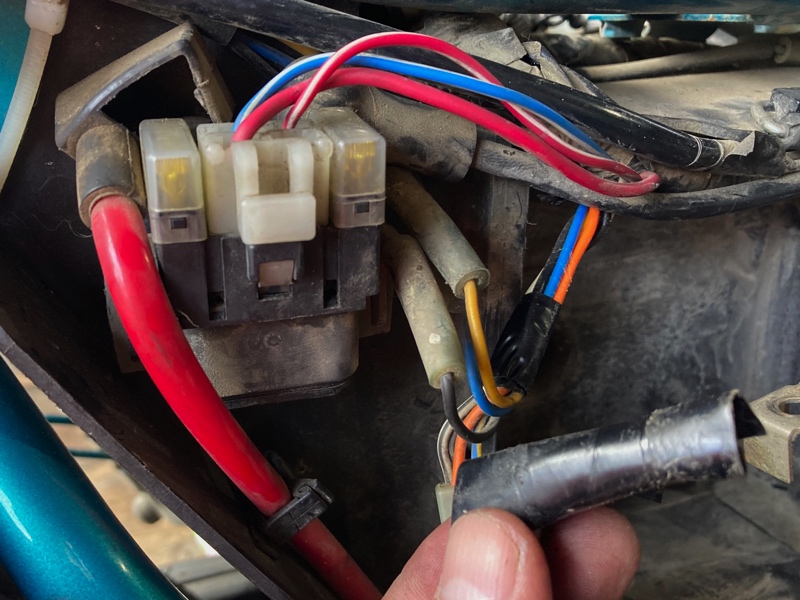

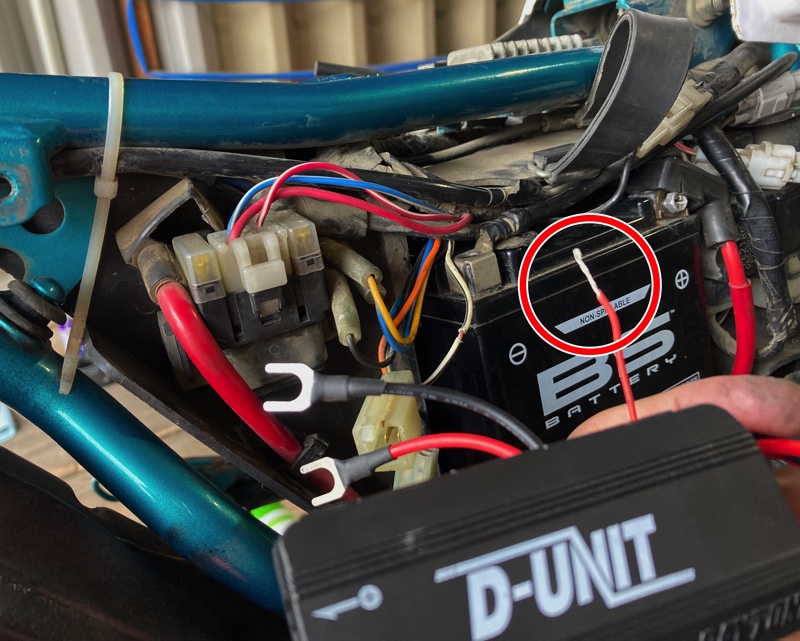

右のサイドカバーを外すとバッテリーにアクセスできるので、早速D-UNITの動作チェックをしましょう(D-UNITは取り敢えずシート下スペースに置く)

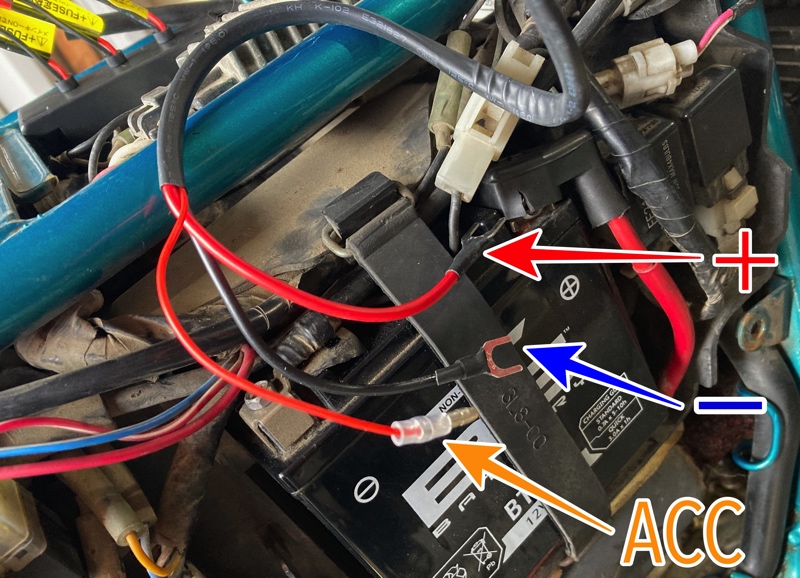

まずはバッテリーを固定しているベルトを外して、作業しやすい位置にバッテリーを引っ張って、それからD-UNITの赤いケーブルをバッテリーのプラス側に、黒いケーブルをマイナス側に繋ぎます。

ちなみにD-UNITに限らず、バッテリーに何かを接続する場合は(車体に取り付ける場合も)必ずこの順番で繫ぐ必要があり、外す時は逆の手順でやらないと最悪ショートしちゃいます。

とは言っても、バッテリーなんて滅多にいじらないでしょうから、順番を忘れちゃう時もあると思うので、そんな時は「バッテリーに接続する、つまりは足すからプラスから繋ぐ、外す(減る)からマイナスから外す」と僕は覚えております(パクっていいYO)

お次はいよいよ動作チェックをするのですが、D-UNITには赤・黒ケーブルの他に、ギボシ端子付きのACCケーブルがあります。

本来はこれをACC電源に繋ぐのですが、動作チェックではこれをバッテリーのプラス端子に接触させ、その時点でD-UNITに通電すれば動作OKとなります。

つまりはイグニッションON(=ACCケーブルを接触させる)の状態を手動で作り出すということで、逆に接触していない状態では通電しないことも確認します。

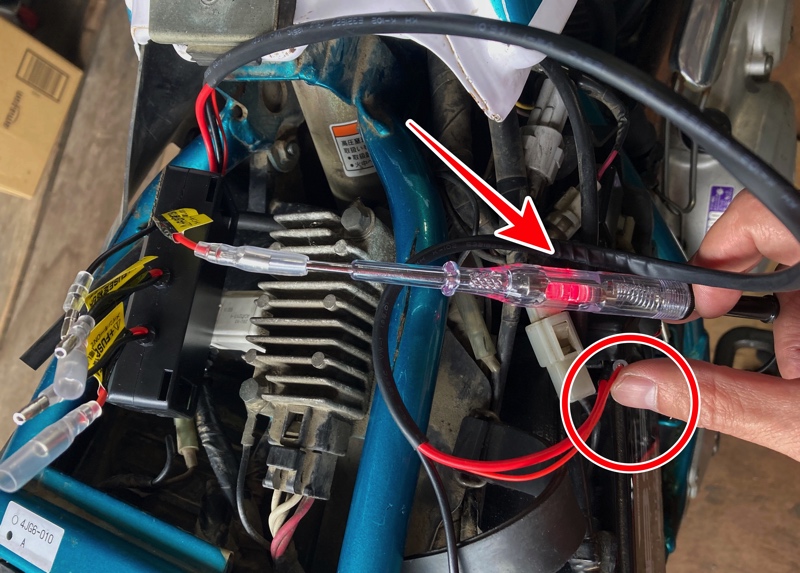

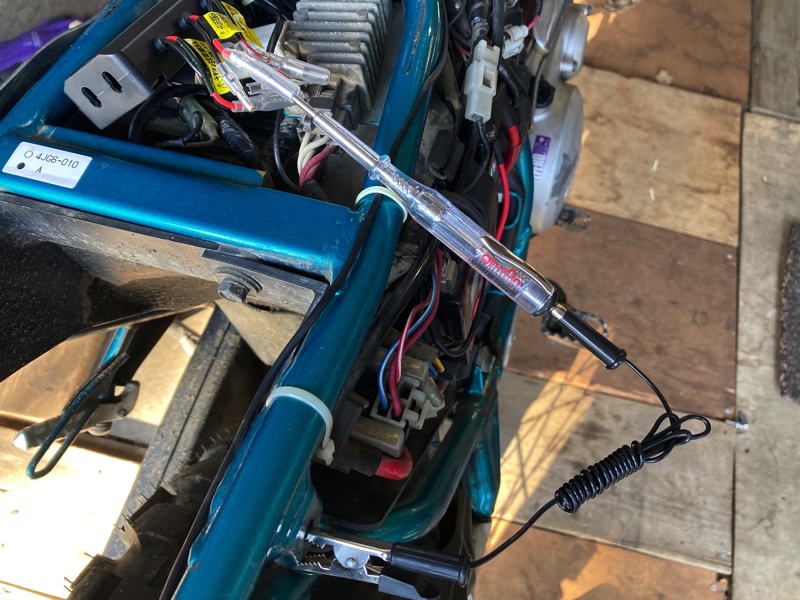

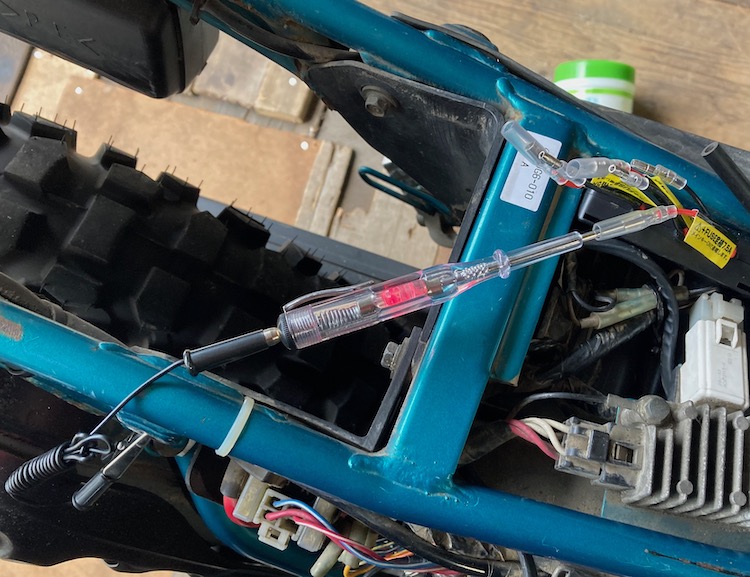

D-UNITの通電チェックには「検電テスター(呼び方色々あります)」を使用しますが、これはAmazonを漁れば大量に出てきますので、お好きなものをゲットすれば良いと思いますYO

ちなみに僕はエーモンの光で通電を教えてくれるもの手に入れましたが、、、後から説明しますが、可能であれば電圧も同時に測れるテスターを買うことをおすすめします。

D-UNITの通電チェックは、テスターの先端を3つあるギボシ端子電源のいずれかのプラス側に接触させて、ACCケーブルをバッテリーのプラス側に接触させるとテスターが赤く光って、離すと消えればOK牧場です!

車両のACC電源を探す

今回素人にとって最も難易度が高かった工程がこちらです。。。

D-UNITの動作が問題なし!と判明したら、車両のACC電源を探す旅に出発です!

念の為に改めて説明しておくと、ACC電源とはイグニッションをONにすると通電するポイント、具体的には車体のどこかのケーブルやヒューズのことです。

D-UNIT自体は直接バッテリーに繋ぎますが、それだけではバッテリー上がり防止のために通電はせず、ACC電源ONの状態で通電、OFFの状態で遮断されます。

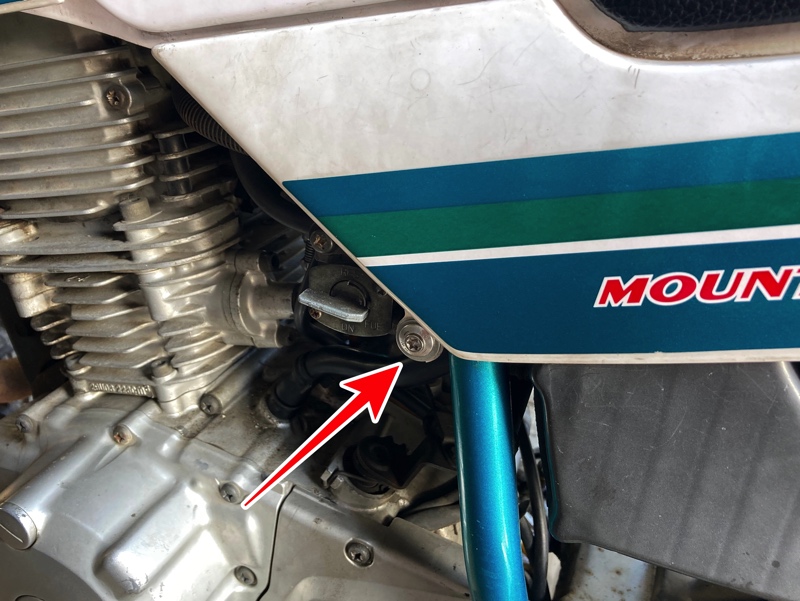

さて、素人はセローちゃんのACC電源がどこにあるなんて当然知る由もなく、毎度のことながらGoogle先生に聞いたところ「車体の左側にある、ホーンのケーブルがACCだぜ、ベイビ〜?」と教えてくれました。

実際、恐らくこのブログ以外で「セロー225 電源取り出し」とググって出てくるページは、ほぼホーンのケーブルにACCケーブルを接続してると思います。

しかし、僕の場合はD-UNITをシート下に設置したかったので、となるとホーンまでACCケーブルが届かず、ぐぬぬぬ、、、状態となりました(汗)

さてどうしよう、延長ケーブルを買えば良いけどスマートじゃない、、、っいや、そもそも素人がスマートとか気にしてる場合か?、、、なんて僕の頭が得意の葛藤を始めたので、、、気休めにバッテリー周辺のケーブルを手当たり次第にチェックしてみました(汗)

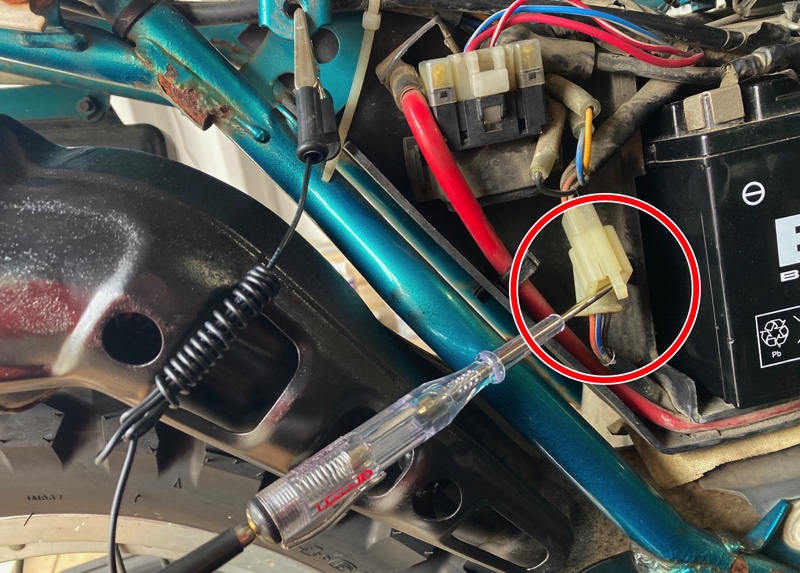

具体的には検電テスターでイグニッションONで通電、OFFで切れる場所を探すのですが、当然心当たりも見当もつかないわけでして、、、ネガティブ帝国を統括する僕としては「もう、やめようかな、、、所詮僕ちんには無理ゲーだったんだYO」と思い始めたわけです、、、が!なんと、まるでドラマや映画で突如ヒーローが助けに入るように、偶然救世主が現れたのです(ババ〜ン)

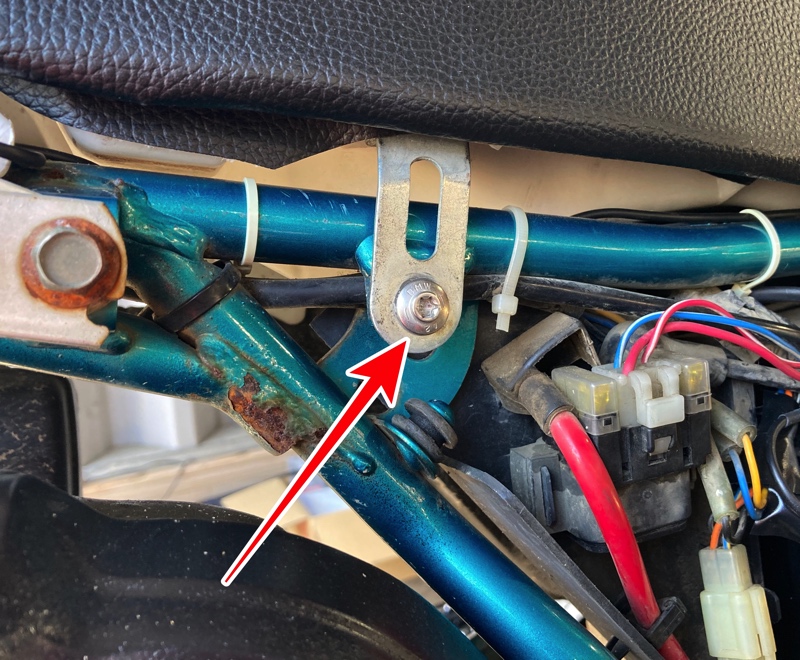

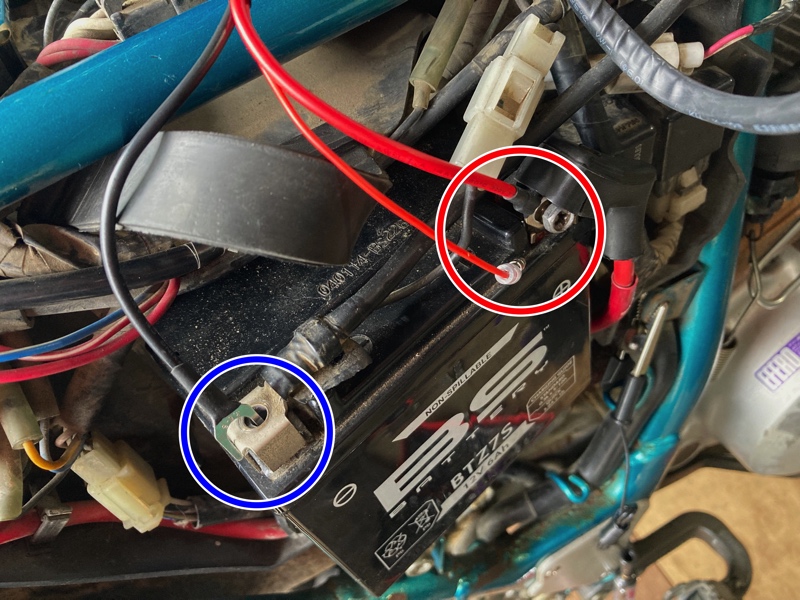

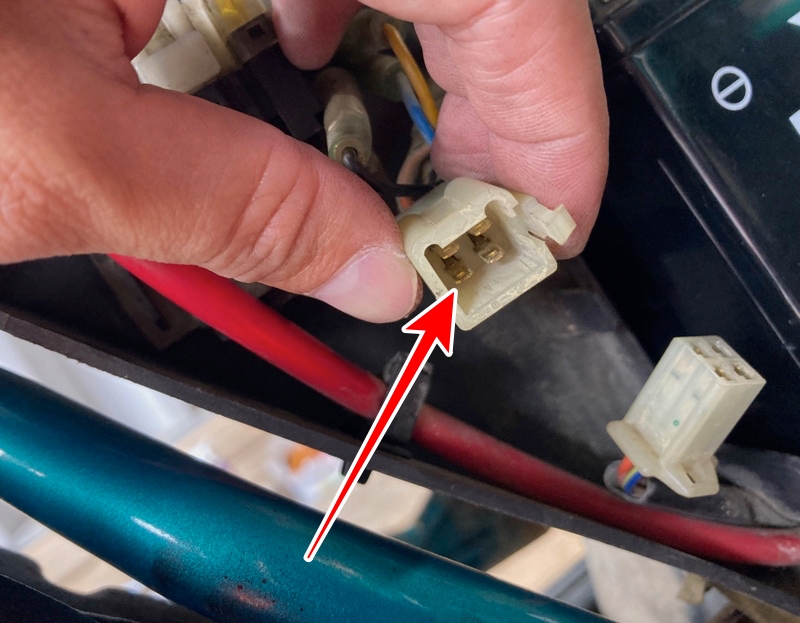

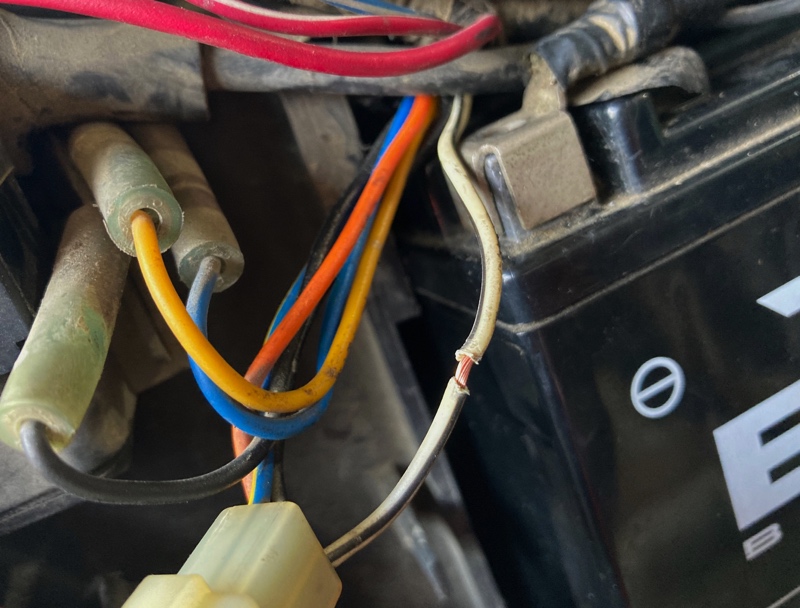

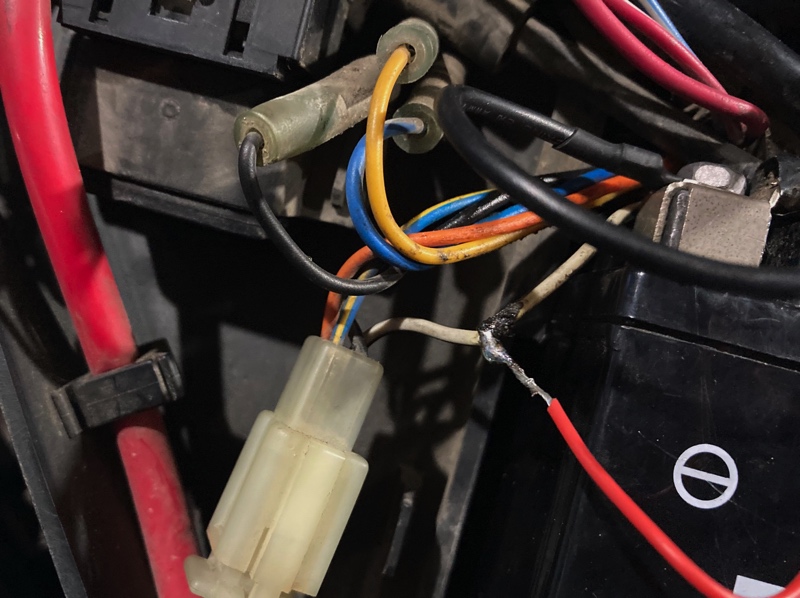

それはバッテリーの隣にある、謎のカプラーの中の一つの端子、ここがイグニッションと連動してるじゃあ〜りませんか!

早速謎のカプラー(仮称)を調べてみると、どうやら4つのケーブルを束ねているようで、そのうち1ヶ所だけがACC電源のようです。

うむむむ、、、当然サービスマニュアルなんて持ってないし、いくらググってもここが何のカプラーであるのか?全く調べがつきませんでしたが、、、とにかくACCであることは間違いなく、おまけに延長ケーブル不要ときているじゃあ〜りませんか!?

うん!最悪ここが重要な場所でも、あくまで電源を取るわけではなく、D-UNITが「通電のON・OFF」を判断するだけなので、恐らく大丈夫であろう!という怒涛の素人判断を下しました(こういう時だけ無駄にポジティブw)

配線する

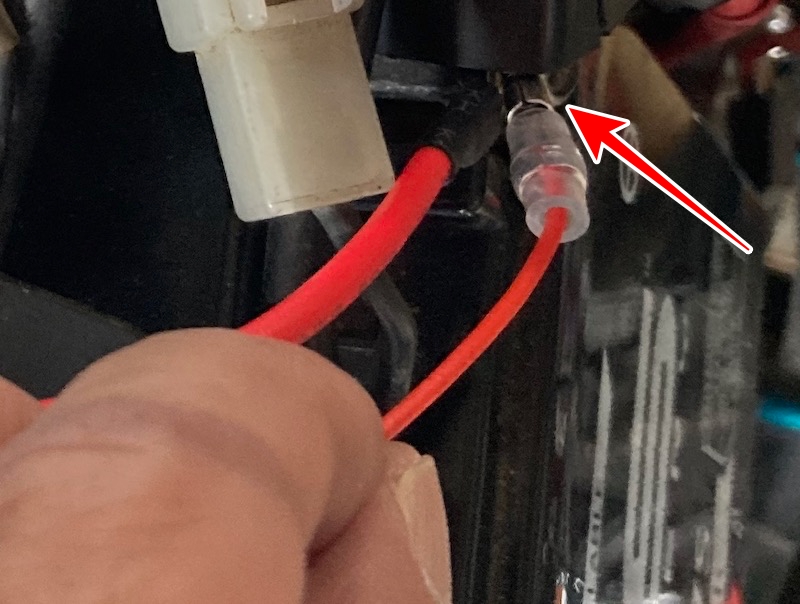

さて、ACCだった端子の元ケーブルは「白黒ケーブル」であると断定したので、ここにどうやってかD-UNITのACCケーブルを割り込ませたい、、、よし、外皮を脱がせて(いやん)そこに巻き巻きしちゃえ!

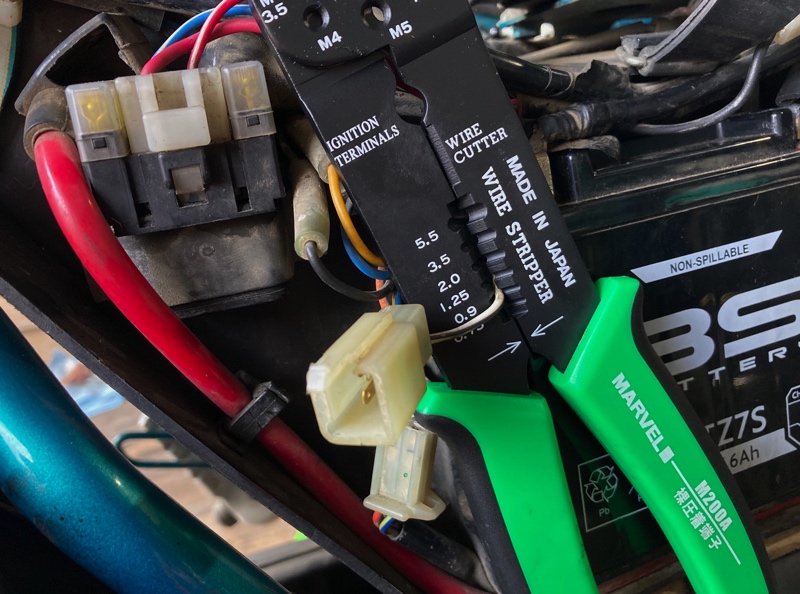

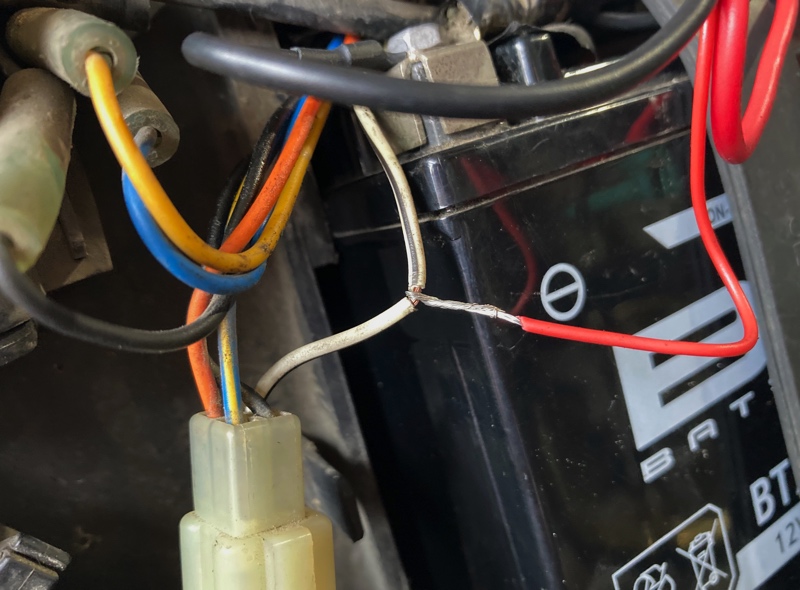

ってことで、まずはカプラーの配線をまとめている絶縁テープを剥がして、から〜の、電光ペンチで白黒ケーブルの途中を剥ぎ取り、ACCケーブルのギボシ端子をちょん切って導線を露出、、、それをただネジって接続させる!といういかにも素人的な雑な方法を決行いたしましたYO

さてさて、、、恐る恐るテスターでチェックをしたところ、あっさりとD-UNITがイグニッションONと連動して、ちゃんと通電するではあ〜りませんか!

、、、素人、勝利ぃぃ!!うぉぉぉ!!俺っちは戦いに勝利したぞ!!

ってことで、一体何のカプラーなのか未だに知らんけど、とりあえず出来ちゃいましたYO

ちなみに取り付け後、今のところ変な挙動はありませんが、あくまで謎カプラーなので、、、ここを使う場合は自己責任でオナシャス♪

その後、一応ハンダゴテを持っていたことに気がついたので、接続部をハンダで固定してから〜の、絶縁テープをぐるぐる巻にしてやりましたYO

ぶっちゃけ、、、素人にしてはまぁまぁ良くできたのでは?と思ってる次第です。

トータルの作業時間は?

まずは結論から言うと、ほぼ丸一日かかりました(苦笑)

朝起きて速攻作業IN、お昼はサクッと済ませて午後も作業、そして夕方ようやく完成、、、ってな具合でした(欧米か!じゃなくてバイク屋か!)

もちろんバイクいじりに慣れてるライダーならもっと早いと思いますが、それでも半日くらいは必要かと思いますYO

シート下スペース・検電テスターの伏線回収

さて、ここで2つの伏線の回収をしようと思います(覚えてますか?)

まずはシート下の件ですが、前述の通りセローちゃんのシート下スペースが予想以上に小さかったので、一応ギリD-UNITが入りましたが、、、シートを載せる際に若干干渉してる気がします(装着時の感触が重いです)

なので、何度かシートの脱着を繰り返すと、もしかしたら故障する可能性があります、、、ので、D-UNITは何処にでも設置可能な防水タイプの方がセローちゃん向きかと思います(例:フレームに括り付ける)

お次は検電テスターの件ですが、一応D-UNITはバッテリーから直接電源を取っているので、大丈夫かとは思いますが、、、ちゃんと12V前後の電圧が出ているのかは不明です、、、ので、どうせ買うなら電圧測定機能付きのものをおすすめします!

しかし、ナビ用として手に入れたAndoridPad(別記事あり)をD-UNITに接続していますが、今のところは普通に動作してますYO

D-UNIT様ありがとう!セローちゃん宜しく!

神様仏様デイトナ様、本当にありがとうございます(涙)

素人でもセローちゃんから電源を取り出すことができました、、、しかも4つ同時に!

これを1から作るなんてまず不可能だったので、僕のように電気的な知識が乏しい人、それから慣れている人でも、作業時間を短縮・配線をシンプル化したい方にはD-UNITマジでおすすめです。

とりあえずナビは取り付けたので、今度はUSB電源、BSM、グリップヒーターなどなど、ツーリングを快適にするガジェット類を徐々に導入していきたいと思います(ガジェット系きらり)

当方 R1200S と TT250R Raid 乗りです。バイク整備は全くの素人なのですがD-UNITを付けたいと思っていた時にこの記事を見つけて大変参考になりました。頑張って自分で付けてみます!

BMWボクサーとヤマハのオフ車、全く同じ組み合わせですね♪

D-UNIT参考にして頂けて幸いです、頑張れば、、、なんとかいけます(笑)